この記事は2022年7月1日に三菱総合研究所で公開された「消費者物価指数(2022年5月) ―― 消費税の影響を除けば約30年ぶりの上昇率」を一部編集し、転載したものです。

今回の結果

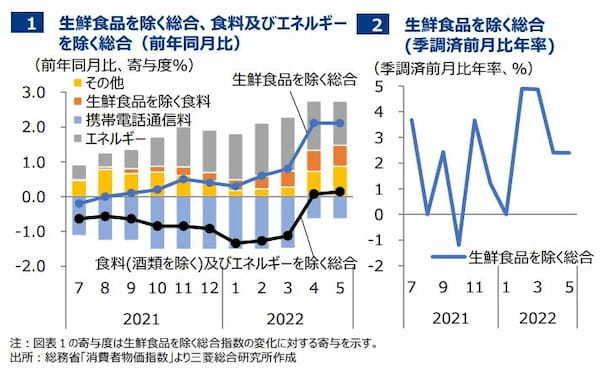

2022年5月の消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)の伸びは、前年同月比+2.1%と、消費税率引き上げの影響を除けば約30年ぶりの高水準となった2022年4月から横ばい。ガソリン価格の上昇ペースが鈍化したこと等を受けて、前月に比べてエネルギーの寄与度が低下した一方、教養娯楽(テレビ、宿泊料等)や家具・家事用品といった品目の寄与度が高まった(図表1)。

前月比でみれば、年率+2.4%と、2022年2月、3月に比べて価格上昇ペースが幾分鈍化しているものの、依然として高い水準にある(図表2)。

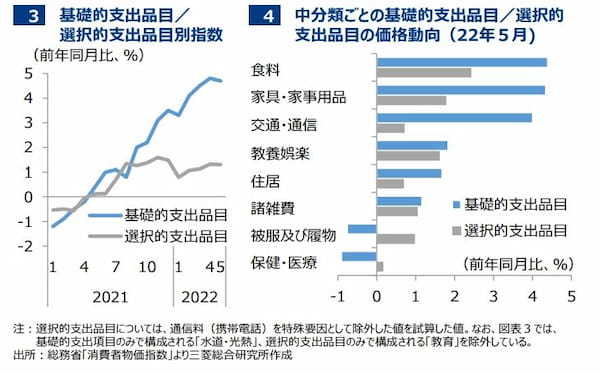

物価の動向を、(1)主に生活必需品で構成される「基礎的支出」と、(2)贅沢品等で構成される「選択的支出」(携帯電話の通信料を除く)に分けて確認すると、基礎的支出が前年同月比+4.7%、選択的支出が+1.3%となっており、生活に直結する品目の価格上昇率が大きい状況が窺える(図表3)。

さらに、基礎的支出と選択的支出を中分類ごとに比較すると、食料や、ガソリンを含む交通・通信だけでなく、家具・家事用品についても基礎的支出の上昇率が選択的支出を大幅に上回っている。具体的には、エアコンや冷蔵庫等の家電の値上げが大きく寄与した(図表4)。

基調判断と今後の流れ

消費者物価は、原材料やエネルギーの価格高騰を受けた「コストプッシュ型」のインフレ圧力が強まるなか、高めの伸びが続いている。

こうしたなか、家計のインフレ期待も高まっているものの、需給ギャップはいまだマイナス圏にあるとみられ(2022年1~3月期:▲3.6%)、賃金・雇用環境の改善等による「ディマンドプル型」のインフレ圧力は依然として弱い。実際、食料・エネルギーを除く指数は、前年同月比+0%程度で推移している(図表1)。

必需品の値上げが進むなか、家計が物価上昇の負担を感じやすい状況にあるため、低所得世帯を中心としたマインドの悪化による需要減にも注意が必要だ。

メガバンクで国内外のマクロ経済動向や金融機関経営等に関する調査業務に従事した後、2022年より現職。国内研究機関への出向や米国駐在等の経験も活かし、分かりやすい情報発信・分析を行う。